非物质文化遗产指被各社区、群体、有时是个人,视为其文化遗产的各种实践、表演、表现形式、知识和技能及其有关的工具、实物、手工艺品和文化场所。主要包括以下方面:口头传说和表述,包括作为非物质文化遗产媒介的语言;表演艺术;社会风俗、礼仪、节庆;有关自然界和宇宙的知识和实践;传统的手工艺等。

2005年,经合肥市政府批准成立“全市民族民间文化保护工程”领导小组,进一步明确我市民族民间文化保护工程的基本思路和总体目标,设立合肥市非遗工作领导小组,并下设办公室。

我市按照“保护为主、抢救第一、合理利用、继承发展”的方针,认真履行非遗保护工作的政策咨询;组织实施和指导开展全市非遗的普查、认定、申报、保护工作;承担全市非遗数据库建设;指导保护计划的实施,进行非遗保护的理论研究;举办学术、展览(演)及公益活动,交流、推介、宣传非遗保护工作的成果和经验;组织实施研究成果的发表和人才培训等工作。截至目前,我市非遗项目现有国家级4项、省级15项、市级72项;国家级项目传承人4人、省级项目传承人12人、市级项目传承人26人。

近年来,我市组织开展非遗普查、成果编纂、名录申报,数据库建设、传承人保护及各类传承基地建设等工作,成绩卓有成效,各项工作走在了全省乃至全国前列。

我市非物质文化遗产源远流长,资源丰富多姿,种类异彩纷呈,是全市人民智慧创造的结晶。近年来,在市委市政府的坚强领导下,在市文广新局的指导帮助下,在全市非遗工作者的共同努力下,我市普查并成功申报了一大批优秀的非物质文化遗产成果。

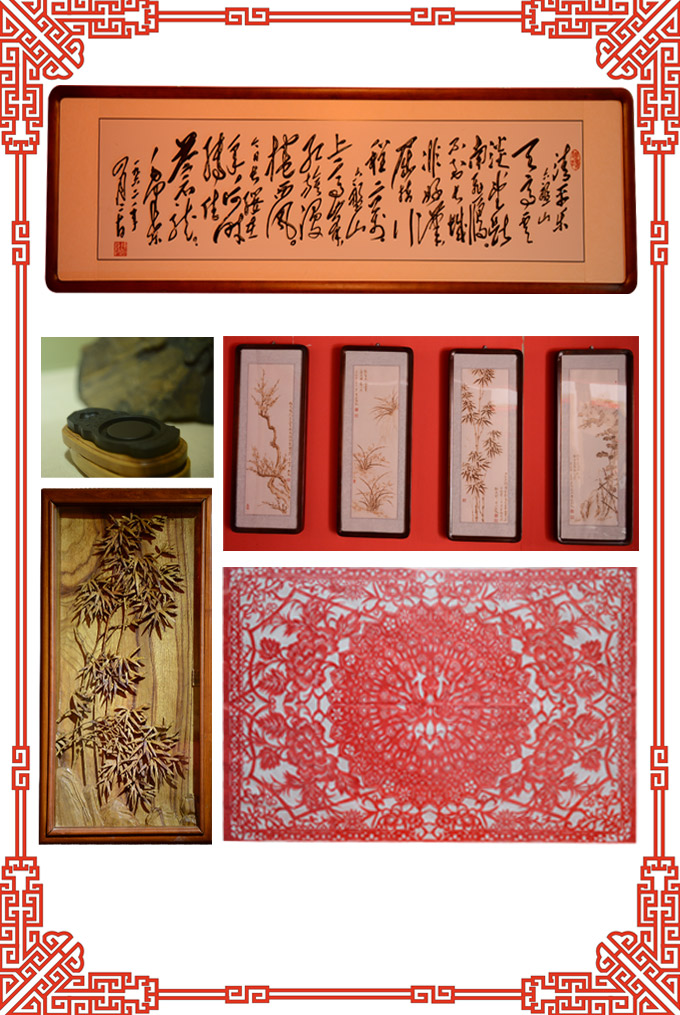

其中,国家级非物质文化遗产4项,包括庐剧、巢湖民歌、洋蛇灯和纸笺加工技艺;省级非物质文化遗产15项,包括包公故事、刘铭传故事、火笔画、葫芦烙画、吴山铁字、钾明矾、抛头狮、庐州大鼓、门歌、庐州木雕、庐州吴氏船模、三河羽扇、纸扎工艺、紫蓬山庙会、吴山庙会。此外,我市还评审出72项市级非物质文化遗产项目,开展了513项全市性的非物质文化遗产田野普查。

在普查、申报和保护的同时,我市着力加强非物质文化遗产保护的宣传工作,截止目前,我市连续5年开展“合肥市非遗公益培训班”,着力加大非遗品牌建设,如“非遗进校园”、“非遗进社区”、“非遗进企业”等,定期举办不同主题、不同类型的非遗展(演)览,社会各界和广大群众对非物质文化遗产保护的重要性认识得到了显著提高。

民族之神,文以化之;城市之魂,文以铸之。非物质文化遗产是一个城市的文化图腾,它不仅极大丰富了广大群众的文化生活,也记录了一个城市的发展历程,彰显着一个城市的文明程度。我们将进一步加强非物质文化遗产的保护和传承工作,努力为子孙后代、为城市文明保留更多的文化记忆。

合肥市非物质文化遗产保护中心